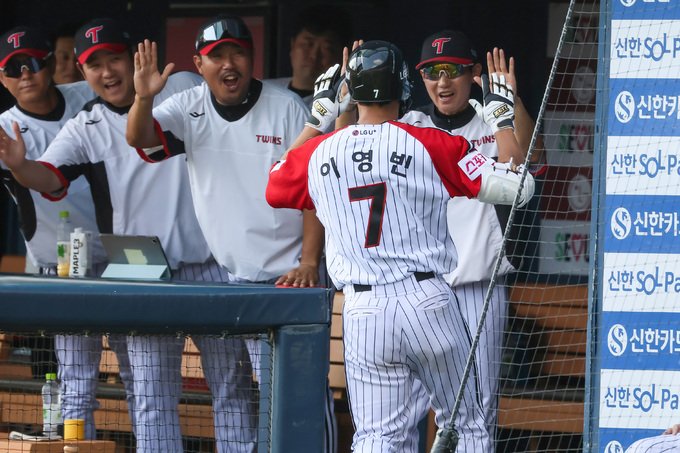

| LG 이영빈(앞)이 홈런을 ?려낸 후, 더그아웃에서 염경엽 LG 감독과 함께 하이파이브를 나누고 있다.

사진=LG트윈스 제공 |

좌절할 때가 아니다.

지난해 11월, 29년 만의 통합우승을 맛본 프로야구 LG는 왕조 구축을 천명했다.

해태, SK, 삼성, 두산 등만이 차지해온 타이틀이다.

트로피에 닿기까지 LG가 보여준 힘을 감안하면, 납득이 가는 도전이었다.

계획대로만 되는 일은 없다.

생각보다 시즌은 버거웠다.

야심 차게 재편한 선발진은 여전히 약점이었다.

‘장수 외인’ 케이시 켈리와 눈물의 작별을 택할 정도로 과감히 움직였지만, 원하는 결과는 아직이다.

설상가상 불펜마저 헐거워졌다.

고우석의 미국행, 함덕주의 부상 등 외적 요인에 기존 멤버들의 부진이 겹쳤다.

얼마 전 베테랑 김진성과 염경엽 감독 사이 불거졌던 잡음은 뭔가 삐그덕거리는 LG를 여실히 드러냈다.

지난해 팀 타율 1위(0.279)로 타올랐던 타선도 문제다.

우승 주역 박해민, 김현수, 오지환 등 베테랑들의 방망이가 방황한다.

오스틴 딘이 LG 외인 최초로 3할 타율-30홈런-100타점으로 날아다니지만 고군분투다.

1위 KIA를 위협하던 LG는 없다.

2위를 향한 실낱 희망을 품은 3위로 끝을 향해 간다.

2위 삼성과의 격차는 4경기(9일 기준). 불가능은 아니지만, 현실적으로 준플레이오프를 준비해야한다는 목소리까지 나온다.

어쨌든 1위는 물 건너갔다.

다시, ‘올라가는 야구’를 해야 한다.

지난해 한국시리즈 직행 전까지 4년 연속 아래서부터 가을 야구를 헤쳐갔다.

만족스럽지 않았다.

긴 우승 공백이 선수들을 짓눌렀고, 자신감은 떨어졌다.

이 기간 업셋만 2번을 당했을 정도로 포스트시즌의 LG는 무기력했다.

| LG 구본혁이 2루 수비를 펼치고 있다.

사진=LG트윈스 제공 |

| |